ディレクターズコラム

杉のカップで乾杯=山が元気に?森林大国・日本が抱える人工林問題とそれに挑むものづくりの話

日本で戦後急激に増えた人工林。日本で花粉症の人が多いのも杉の人工林の仕業と言われているが、実は今深刻な環境問題を引き起こしているのを知っているだろうか。大規模で果てしない時間と労力がかかるこの課題に、ものづくりの力で挑もうとしている人たちがいる。豊かな自然を未来に繋ぐため、私たちにもできることはー?

不自然な森 その正体は…

私の趣味は山に登ること。大自然の中に飛び込むと深い静けさに包まれ、自然と一体になっているような感覚が味わえるからだ。辺りには様々な植物が生え、水が流れ、足元からは生命の息吹を感じる。

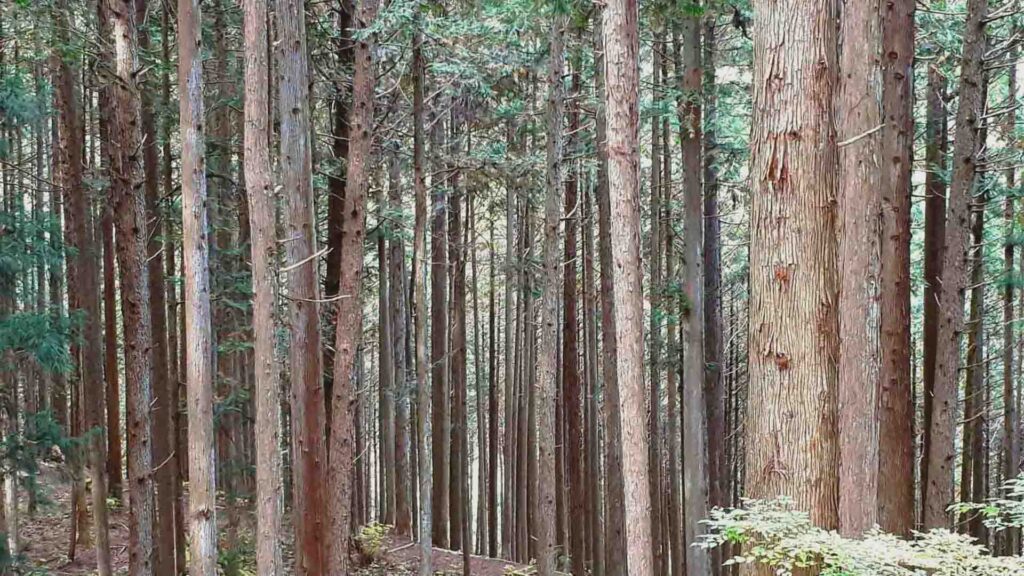

しかし今回私は初めて、木々の中にいるのに生命感を感じない「不自然な森」を目の当たりにした。その正体は人工林。文字通り、植樹により作られた人工の林のことだ。

「森林大国」とも言われる日本は国土の約7割が森林で覆われているが、そのうちの4割は人工林と言われている。少なくとも私は義務教育で「地球温暖化対策のためには植樹が有効」と習ったし、植樹は環境にとって良いことのように思われるが、日本各地で人工林が様々な環境被害を及ぼしているのをご存じだろうか。

人工林歴史とその影響

日本で急激に人工林が増えたのは高度経済成長期(1950年代後半から1970年代前半)。この時期の日本は、戦争によって森林資源が大きく失われていたこともあり、木材不足が深刻となっていた。急速な復興と経済成長を支えるため、住宅建設や製造業の発展に必要な木材を確保することが最優先となり、政府の後押しもあって日本各地で杉や檜の人工林の造成が進められたという。ところが1990年代になって外国から安価な木材が輸入されるようになると、国産の木材は需要が落ち込み、切っても利益が出ない人工林は価値のないものになってしまった。

これらを背景に人工林は放置されるようになってしまったわけだが、手入れをされなくなった山は木が育つにつれて地面に光が届かなくなり、土に根を張る他の植物が育たない環境ができてしまった。その結果土が痩せ、山は水を蓄える力を失うこととなった。

水を蓄えられない山は大雨が降ると雨水が滑り落ちてしまい、土砂崩れも起きやすくなっている。戦後の大規模な植樹から50〜60年の月日が経った今、どの人工林も木が成長し切ってしまいこの悪循環が起きているという。

「8割が人工林」の町で動き出したプロジェクト

全国各地で起きている人工林の問題。そこに10年以上前から問題意識を抱き、立ち向かおうと活動している人たちが徳島県にいる。

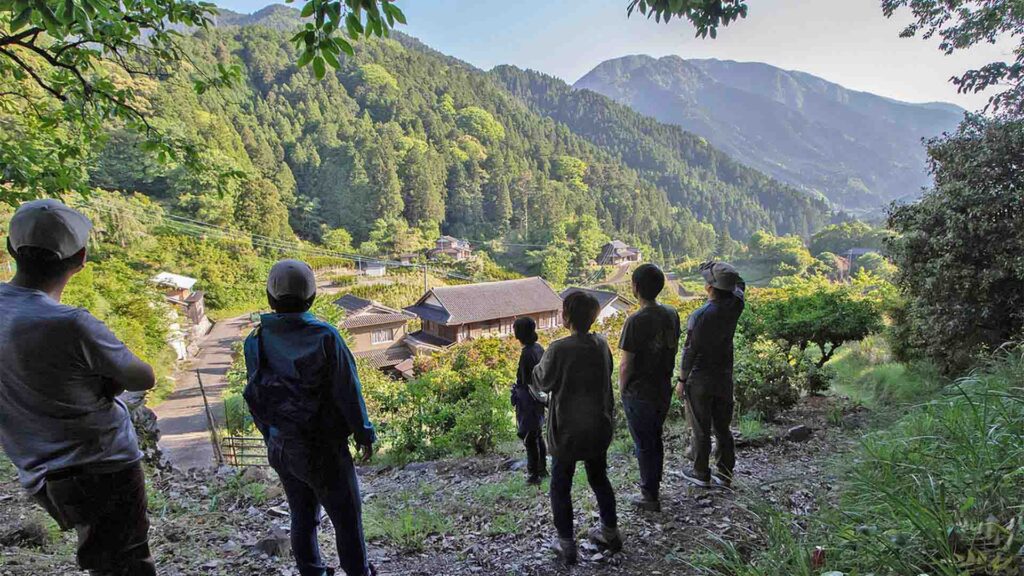

徳島駅から1時間ほど車を走らせ向かったのは、神山町という小さな町だ。

青々とした山が周囲を取り囲み気持ちのいい風景が広がる場所だが、実は神山町は町土の約8割が山林で、そのほとんどが人工林。すでに環境への悪影響が目に見える形で出始めているという。

訪ねたのは「神山しずくプロジェクト」という取り組みで代表を務める廣瀬圭治(きよはる)さん。早速、神山町の森がどうなっているのかを案内してくれた。

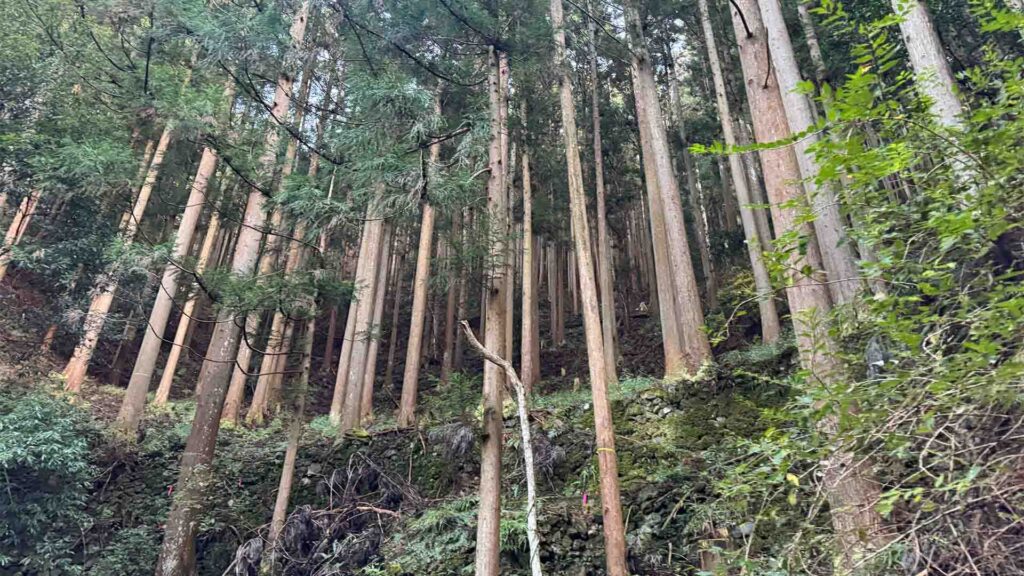

山に到着してまず驚いたのは、急勾配の斜面にびっしりと杉が生えていることだった。まっすぐな幹が整然と並んでいて、これはこれで美しい気がしなくもないが、揃い過ぎて異様な光景だった。地面も見るからに硬そうで、木々の根っこが剥き出しになっているところもちらほら。木は多いのになんだか静かで、寂しい森だと思った。

「神山の人工林はずいぶんと保水力を失っていて、町の水源は水の量が40年前と比べて3分の1になっています。山に保水力を戻すには木を切って地面に光を当てればいい。だから、私たちは木を切って、それでものづくりをして届けているんです」

未来に「しずく」を残すため

「神山しずくプロジェクト」は、元々大阪を拠点に企業のブランディングやWebデザインを手がけていた廣瀬さんが、神山町への移住をきっかけに始めた取り組み。町を取り囲む豊かな緑が実は水源を脅かしていたということにショックを受け、「未来の子どもたちに1滴でも多くのしずくを残したい」という思いから立ち上げた。

「山の問題を個人で解決できるわけがない」と否定的な言葉をかけられても、動かずにはいられなかった。

かつては鮎が遡上していたが、今は天然の鮎はおらず川底が剥き出しに。

ものづくりの力で新たな価値を

山を健全な状態に戻すためには、びっしりと植えられた杉の木を使わなければならない。

杉は今でこそ“厄介者”だが、建築材に多用されるように、木目が美しい素材だ。建築の世界では幹の中心にある赤褐色の部分は取り除かれることが多いが、それも「杉らしさ」と捉えればデザインになる。

これらを踏まえて生まれたのが、神山町の杉で作った器「SHIZQ(しずく)」だ。

「木工ろくろ」という手法で丁寧に削り出されたカップは、一つひとつに木目の個性が生きていて、木の温もりを感じられる。

ふちの厚みにもこだわっており、口当たりがとても柔らかいのも特長だ。

もうひとつ、器と同じ工房で作られているのが、杉の幹や枝葉から抽出したエッセンシャルオイル。幹から抽出したオイルは木の落ち着く香りでリラックスや安眠効果が期待されるのに対して、枝葉のものはシャキッと目が覚めるような香りがするから面白い。

「価値を失ってしまった杉にもう一度光を当てて、私たちの想いと一緒に届けたいんです」と廣瀬さん。

しずくのカップやエッセンシャルオイルを使う人が増えれば、それだけ神山の山が元気になる。そしてモノと共に問題意識が広がれば、日本の山が元気になることにつながるかもしれない。ここから生み出されるものたちに、そんな未来への可能性を強く感じた。

自然を相手に挑み続ける

神山しずくプロジェクトは活動を始めてから今年で12年目。当初は「不可能だ」とか、「こんな高いカップを誰が買うのか」などと否定的な意見も多かったが、続けていくうちに活動に賛同する声や、共に人工林の問題を考えてくれる仲間が増えていった。しかし、ゴールはまだまだ先だ。

「山に光が入れば杉以外の植物や広葉樹が生えると思っていたんですが、やはり相手は自然。そう簡単なことではなかったんです」

この10年知恵を尽くして活動してきたものの、これといって目覚ましい環境への変化は見られていないのも事実だ。

廣瀬さん自身もフラストレーションを感じていた時出会ったのが、水が枯れて住み手が見つからない一軒の古民家。「金泉」という集落にあり、地名の通り昔は水が豊かで農業も盛んだった場所だが、井戸は枯れかかり、山肌は荒れ、酸化した土壌にはススキしか生えない状態。

課題は山積していたが、廣瀬さんは「自分たちが手を加えることで水を取り戻すことができたら、ここは“希望の場所”になるかもしれない」と考えた。

そうして新たにこの集落を拠点にした「有機環境土木(環境を傷めずに地面を安定させる土木工法)」に挑戦することとなった。

鍵は「生物多様性」

有機環境土木に挑むきっかけとなったのは、「生物多様性」という考え方との出会いだった。「生物多様性」とは、自然に存在する生物ひとつひとつが直接的・間接的に支え合っている状態のこと。同じ山の中で個別に生えているように見える植物でも、実は土の中でつながり合っていて、互いに影響し合っているのだそう。様々な生物が生きられる環境が作れなければ、いくら杉の木を切って地面に光を当てても自然はなかなか再生しないということだ。特に土の中の菌が植生には重要な役割を果たしていて、目に見えない部分にどうアプローチするかが課題となる。

専門家の力も借りながら策定した主なアクションは3つ。

ひとつは、斜面を流れてきた水をせき止める仕組み「しがら工法」だ。木の枝と落ち葉で作る、まるでビーバーのダムのような「しがら」は、斜面を流れてきた水を一時的に蓄え、地面にゆっくりと染み込ませるという役割を果たす。地面が潤うとその周りにはコケやキノコが生えたり、微生物や昆虫が住めるようになる。

設置してから近くにあるスダチの実付きが良くなったそう。

2つ目は水脈改善。排水溝として敷き詰められていたコンクリートを全て自然の石に置き換えるというものだ。コンクリートは水が地面に染み込むのを妨げるだけでなく、地中の水や空気の流れも止めてしまうため、長年地中に埋まっていると「グライ化(酸素が不足して土壌が青緑色に変化する現象)」を起こす。これを石に置き換えると、水をゆっくりと地面に染み込ませることができ、土壌が徐々に保水力を取り戻していくのだという。

そして3つ目は植樹。植えるのは杉のような針葉樹ではなく、クスノキやヤマボウシなどの広葉樹だ。その数はなんと27種類、87本。乾燥している場所が得意な木、密植が好きな木など、それぞれの木の特性に合わせて植える場所を選び、なるべく自然界に近い多様性に富んだ森づくりを目指す。

植えた木が森になるまでは30〜50年かかると言われており、すぐに効果が出るものではないが、今のこのアクションが豊かな自然を未来に残すことにつながるのは間違いない。

みんなの力で変えていく

広大な敷地を舞台にしたこの取り組みは、数人しかいないプロジェクトメンバーだけの力ではどうにもならない。そこでワークショップという形で県内外から人を集め、みんなで再生させていくことを選んだ。

「自然に触れて手を動かすことによって、自然を大切にしようという“内的自然”が芽生えます。参加した人たちの気持ちが変わっていくことで、その気持ちが共有されて他の人たちもオセロのように意識が変わっていくといいなと思っています」

一度荒れてしまった自然を元に戻すことは、途方もない時間と労力がかかることだ。収益を得られるような取り組みでもない。しかし、今やっていることが全国各地で起こり始めている問題を解決する希望となり、それこそが未来の財産になると信じて、廣瀬さんたちは道を探り続ける。

私たちにできることは

生物多様性の専門家でしずくのワークショップの講師も務める坂田昌子さんは、自身のSNSで次のように綴っている。

「きっと、こんな風景は全国各地いたる所に見られるはず。でも神山町が他の地域と異なるのは、今の姿がどんなに無残であっても、かつての豊かさを取り戻そうと動き出した人たちがいることです。(中略) 自分が行ったことがなくても、もしかしたらこの先行くことがないかもしれなくても、そこに水が甦り、渓に鮎たちが戻り、清流にカジカガエルの美しい声が響き、小鳥たちが集う、それでいいじゃないか…と支援する人がいてくれるなら、これほど大きな希望はない!と思っています」

全国で問題となっている人工林の問題。都市で生活しているとなかなか触れる機会がないことかもしれないが、その生活も中山間地域での営みがあってこそ成り立っているものであり、決して対岸の火事ではない。自分の身近な森がどうなっているかを調べてみたり、国産の木製品を積極的に活用したり…林業に直接関わっていなくても、私たちにもできることはきっとあるはずだ。ぜひこれを機に、あなたも一度日本の森に思いをめぐらせてみてほしい。