清水希容の空手旅

大雪の森で取材して演武 人生初ロケに挑む

東京五輪銀メダリストで空手家・清水希容が、日本のものづくりとそのストーリーを探る旅へ!初回の舞台は、緑豊かな徳島県神山町。特産の杉を活用したものづくりと全国の森で起こりつつある「ある課題」に立ち向かう取り組みを取材した。

CONTENTS

清水希容、取材と演武の旅へ

TIMELINEで配信がスタートした清水希容の空手旅。空手家・清水希容が全国各地を訪ね、その場所ならではのものづくりやそれが生まれたストーリー、地域の魅力を全力取材!最後には取材を通して感じたことと感謝の気持ちを演武で表現する。

【清水希容 プロフィール】

1993年12月生まれ。小学3年生から空手を始め、高校3年生から2024年5月に引退するまで日本代表として活躍。世界空手道選手権大会2大会優勝、アジア競技大会3連覇、全日本空手道選手権大会7連覇などの成績を納め、東京2020オリンピックでは銀メダルに輝いた。

人生初ロケはまさかの天気に…

「伝統競技である空手に取り組んでいたので、日本の伝統技術やものづくりにとても興味を持っています。どんな出会いがあるのか楽しみにしています!」

そう意気込んで撮影に臨んだ清水。ところがロケ当日、全国的に強烈な寒波が襲い掛かり、徳島県神山町は数年に一度の大雪に…。冷え込みもかなり強かったが、さすがは元トップアスリート、寒さを吹き飛ばすような明るい笑顔で取材先へと向かった。

杉の魅力が詰まったものづくり

今回訪ねたのは、2013年から特産の「神山杉」を使ったものづくりに取り組む「神山しずくプロジェクト」。代表の廣瀬圭治さんをはじめとするプロジェクトメンバーがここで作っているのは、杉材を削って作る器とエッセンシャルオイルだ。

“前代未聞” の器

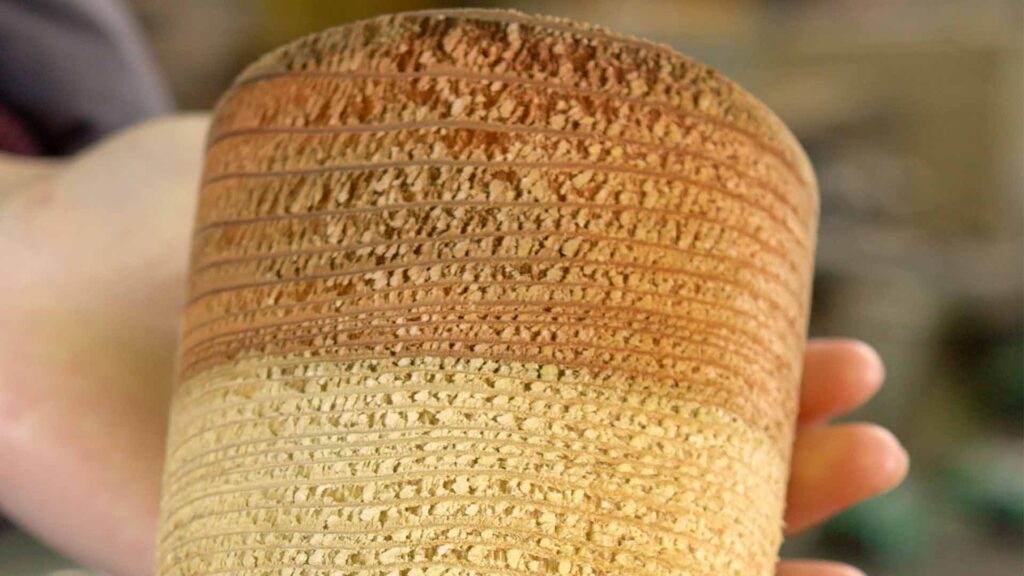

SHIZQの器は、職人が回転する木材に少しずつ刃を当てて削る「木工ろくろ」という技術で作られる。杉は木材の中でも柔らかく、年輪の間に空間が多いため割れやすい。木工ろくろで杉を削るなんてことは、職人(=木地師)たちにとって前代未聞のことだったそうだ。

「杉らしさ」にこだわったデザイン

さらにこの器作りを難しくしたのが、飲み口に対して水平に木目を出すというデザインだ。

なぜあえて難しくするのか、その理由は杉の色にある。

柱や床板など建築資材にも多用される杉。「白っぽい木材」というイメージを持っている人も多いのではないだろうか。

しかし、杉は必ず幹の中心に赤茶色の部分がある。建築の世界では、2色が混ざっている杉材は「美しくない」として避けられることが多いが、SHIZQではこれを「杉らしさ」と捉え、あえて2色が入るデザインにしているそうだ。

2色を必ず入れるには繊維方向に逆らって刃を当てるため、刃先が繊維に引っかかりやすく、割れるリスクがさらに高まる。

しかしここが職人の腕の見せ所。量産はできないが、丁寧に削り出された器の触り心地は格別で…

オイルも体験 同じ杉なのに「真逆」?!

工房では、器には使わない杉の「枝葉」と、割れやすく器への加工がしづらい「幹の中心」を余すことなく利用しようと、それぞれからエッシェンシャルオイルの抽出も行っている。同じ杉から作られているが、2種類のオイルに付けられた名前は「SLEEPING(眠り)」と「WAKE UP(目覚め)」。実は名前の通り効果が全く違い、香りもそれぞれ特徴があるという。

きっかけを探しに山の中へ

器やオイルが生まれたきっかけは何かー?清水が尋ねると、「ぜひ案内したいところがあるので一緒に山に行きましょう」と廣瀬さん。

雪が舞う幻想的な森で清水を待ち構えていたのは、緑豊かに見える町が直面している危機的状況と「神山しずくプロジェクト」の挑戦の数々だった。

その現実を目の当たりにした時、清水が感じたこととは?

思いを込めて演武

この「清水希容の空手旅」では毎回、清水が取材を通して感じたことを演武で表現する。

今回最後に向かったのは、神山町の人々が大切にしている「上一宮大粟神社」。宮司さんのご好意で、境内で演武をさせてもらった。

前日からの大雪で、あたりは幻想的な雰囲気に。

そんな中で見せる、清水の渾身の演武はぜひ動画で!